Dua hari ini media sosial diramaikan dengan kabar pelarangan ojek yang menggunakan aplikasi atau daring (online). Keributan ini dipicu oleh surat edaran dari Menteri Perhubungan nomor UM.302/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015. Surat itu diteken langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

Alasannya, transportasi umum berbasis kendaraan roda dua itu tidak termasuk kategori angkutan umum sesuai dengan aturan Undang-Undang. Berita ini pun menyebar luas di dunia maya, termasuk di grup-grup whatsapp driver gojek (para tukang gojek biasanya membentuk grup whatsapp untuk menjalin komunikasi).

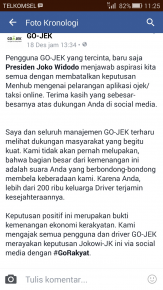

Para netizen yang notabene konsumen gojek pun ramai ramai menentang aturan itu dan ramai ramai mem bully pak Jonan yang dulu sempat disanjung-sanjung karena tidur di dalam kereta ketika masih menjabat Dirut PT KAI. Bahkan Presiden Joko Widodo pun ikut nimbrung. Hingga tak ubahnya drama: keputusan Menteri Perhubungan itu dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi jadi pahlawan. Dia dianggap menyelamatkan 200 ribu jiwa rakyat Indonesia (driver Gojek dan keluarganya).

Para netizen yang notabene konsumen gojek pun ramai ramai menentang aturan itu dan ramai ramai mem bully pak Jonan yang dulu sempat disanjung-sanjung karena tidur di dalam kereta ketika masih menjabat Dirut PT KAI. Bahkan Presiden Joko Widodo pun ikut nimbrung. Hingga tak ubahnya drama: keputusan Menteri Perhubungan itu dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi jadi pahlawan. Dia dianggap menyelamatkan 200 ribu jiwa rakyat Indonesia (driver Gojek dan keluarganya).

Sejak awal gojek memang fenomenal. Disebut-sebut sebagai revolusi sosial di bidang transportasi. Ibarat cendawan di musim hujan, masyarakat pun berbondong gondong melamar menjadi driver gojek karena iming iming gaji jutaan hingga belasan juta rupiah [1] . Beragam profesi, mulai dari mahasiswa, pengangguran, satpam, ojek pangkalan hingga buruh, berbondong bondong mendaftar sebagai driver gojek. Bahkan untuk mendaftar menjadi driver gojek, mereka rela antri layaknya antri sembako.

Setelah mereka mendaftar dan diterima, mereka pun diberi pelatihan cara mengendara sepeda motor yang aman (safety riding). Masyarakat umum pun bersuka-ria karena kemunculan gojek di tengah kegagalan pemerintah menyediakan angkutan massal yang murah, cepat dan aman. Hingga kini, Gojek mengklaim sudah punya 200 ribu driver se Indonesia raya. Di Surabaya sendiri, driver gojek mencapai hampir 20.000 orang. Benar benar luar biasa.

Bisnis sektor informal menjadi bisnis ikutan dari gojek ini. Di Surabaya, misalnya, hampir 50 persen warkop (warung kopi) menjadi tempat nongkrong para driver gojek. Asalkan ada wifi dengan signal kuat dan colokan hand-phone, pasti warkop tersebut menjadi ramai dan bergairah karena dijadikan pangkalan oleh para driver. Bahkan di sebuah kawasan Wonokromo yang dulunya tidak ada pedagang warkop, muncul beberapa warkop karena tempat itu jadi tongkrongan gojek.

Namun persoalan muncul ketika pengelolaan gojek yang slogannya “hasil karya anak bangsa” lebih berorientasi pada profit semata. Dan parahnya lagi, gojek rela “mengorbankan” pengemudinya demi bisnis aplikasi [2] . Tentu hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Nadim Makariem yang menyatakan bahwa gojek ini bentuk ekonomi kerakyatan. Mulai muncul pula gesekan antara manajemen dengan para driver, mulai dari kebijakan penurunan tarif, server yang sering error, potongan deposit yang tidak transparan, asuransi yang tidak bisa diklaim, suspend massal hingga pembayaran denda hingga puluhan juta rupiah.

Sebetulnya, ada banyak keluh kesah driver gojek ini. Namun, karena posisi tawar lemah, mereka hanya bisa pasrah. Akhir bulan November lalu, driver gojek dari bandung, makasar, Surabaya dan Denpasar, beramai-ramai menggelar aksi massa di kantor gojek karena akun driver mereka dibekukan secara sepihak dan mereka disuruh membayar denda hingga puluhan juta rupiah karena dianggap melakukan order fiktif. Padahal, sampai hari ini belum ada bukti autentik yang menjelaskan secara detail dimana letak order fiktif yang dilakukan para driver. Bahkan di Surabaya dan Bandung, PT Gojek melakukan penyitaan terhadap motor driver-nya karena tidak mampu membayar denda. Padahal sita-menyita dan ketentuan pembayaran denda tidak tercantum dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dan pihak Gojek. Ada yang disuruh membayar denda puluhan juta, padahal penghasilan selama di gojek tidak sampai belasan juta. Kasus ini masih diperdebatkan, tetapi tidak muncul di permukaan.

Menunggu Peran Negara

Di sini negara tidak hadir dalam mengatur ojek online ini. Kalau memang dasar hukum pelarangannya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, tentu masih bisa diperdebatkan hingga Mahkamah Konstitusi.

Saya sendiri curiga polemik gojek ini sengaja dibuat ditengah ramainya isu soal perpanjangan kontrak Freeport. Lihat saja, keputusan Menteri hanya berumur beberapa jam, lantas dianulir oleh Presiden. Lagipula, surat keputusannya tertanggal 9 November 2015, kenapa baru dibuka dan diribuktkan sekarang.

Menurut saya, Negara maupun pemerintah daerah seharusnya membuat regulasi yang jelas di tengah maraknya aplikasi ojek online ini. Agar tidak terjadi lagi gesekan antara ojek pangkalan versus ojek aplikasi, driver ojek online versus manajemen, ataupun gesekan antara ojek online dengan angkutan umum lainnya.

Dunia sudah berganti rupa. Di tengah era digital seperti ini, diakui atau tidak keberadaan ojek online memang bermanfaat bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Seharusnya pemda mencontoh ide segar Nadiem Makarim dengan membuat aplikasi ojek online yang dikelola secara koperasi atau BUMD dengan prinsip prinsip gotong royong. Ini bisa menjadi “solusi instan” membuka lapangan kerja bagi rakyat dan alat transportasi alternatif di kota-kota besar.

Hendraven Saragih, Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jawa Timur dan bekerja paruh waktu sebagai driver gojek di Surabaya

Rujukan artikel:

[2] http://www.aktual.com/demi-bisnis-aplikasi-bos-gojek-korbankan-pengemudi/