Akhir tahun 2015, sebagian dunia terpesona oleh hadirnya Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada. Politisi flamboyan berusia 43 tahun ini terpilih sebagai PM setelah partainya—yang diklasifikasikan sebagai ‘centris’ dalam peta politik Kanada, Partai Liberal, menang atas Partai Konservatif yang telah memerintah selama sepuluh tahun terakhir. Kehadiran Trudeau sempat mempesona karena kebijakan atau tindakan-tindakannya di awal pemerintahan yang memberi kesan ‘tidak biasa’.

Saat mengumumkan kabinetnya, Trudeau menampilkan komposisi kabinet yang sangat sensitif gender dan merepresentasikan keragaman etnik. Dari tiga puluh orang menterinya tercatat 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Di dalamnya juga terdapat dua menteri dari etnis Aborigin dan empat menteri dari golongan Sikh. Dengan komposisi yang demikian, kesan-kesan negatif tentang dominasi kulit putih ataupun politik yang maskulin segera hilang. ‘Kesetaraan politik’ menjadi sesuatu yang kasat mata.

Tidak hanya itu, Trudeau juga merealisasikan janjinya untuk menerima puluhan ribu pengungsi dari Suriah. Kedatangan mereka ke Kanada disambut bak saudara dari jauh yang lama tak jumpa dengan kehangatan yang mengesankan.

Sebagian kalangan menilai fenomena ini sebagai kecenderungan pemerintahan Kanada untuk bergerak ke kiri atau menjadi progresif. Tapi analisis lain mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintahan Trudeau hanya bergeser kembali ke ‘tengah’ setelah sebelumnya, selama satu dekade pemerintahan Konservatif, Kanada telah dibawa terlalu jauh ke kanan.

Jadi, terpilihnya Partai Liberal hanya menandakan kembalinya Kanada ke posisi tradisionalnya yang bukan kiri tapi juga tidak terlalu kanan. Untuk menjadi ‘lebih kiri’ rakyat Kanada sebenarnya mempunyai pilihan lain di pemilu lalu, yakni Partai Demokratik Baru (NDP), namun partai ini hanya menempati urutan ketiga.

Analisis terakhir ini dapat ditemukan kebenarannya ketika pemerintahan Justin Trudeau dilihat secara lebih utuh. Di samping langkah-langkah yang mempesona tadi, di sisi lain, pemerintahan ini juga memastikan sejumlah kebijakan neoliberal, seperti kelanjutan aliansi dengan AS dalam rangka intervensi militer di Timur Tengah, serta visi ekonominya, yang meskipun mengatakan akan lebih memihak kelas menengah, namun dalam prakteknya Tradeau masih dikelilingi oleh para penasehat dan birokrat neoliberal yang memihak korporasi.

Lantas, apa makna tindakan-tindakannya di awal pemerintahan yang memukau tadi? Tidak lain, itu hanya sebatas ‘konsekuensi paham liberalisme’ yang menempatkan kesetaraan politik sebagai salah satu prinsipnya. Prinsip ini, dalam batasan-batasannya, tentu mempunyai nilai progresif. Namun ia tidak dapat melampaui (kesetaraan politik tersebut) untuk sampai pada kesetaraan yang lebih fundamental, yakni; kesetaraan ekonomi.

Ikhwal kesetaraan politik ini pernah dibahas oleh Bung Karno dalam pidato kelahiran Pancasila, yang disebutnya sebagai politieke democratie (demokrasi politik) saja tanpa ada keadilan sosial atau economische democratie (demokrasi ekonomi). Oleh karena itu, meskipun keputusan Justin Trudeau tersebut menuai pujian sebagai sesuatu yang progresif, namun ia tidak serta-merta membawa kosekuensi keadilan sosial. Bahkan sebagian kalangan membuat kritik yang lebih pahit dengan menyebut tindakan ini sebagai artifisial belaka.

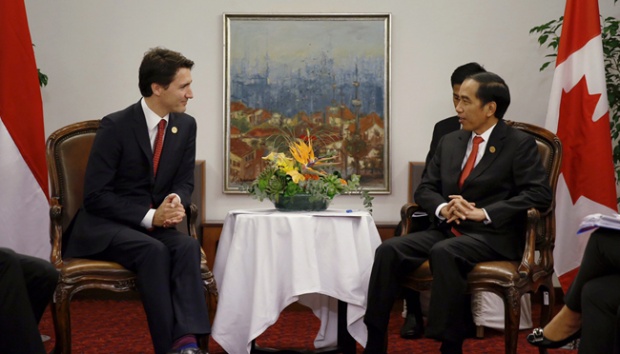

Sekarang, apa hubungan pembahasan tentang Justin Trudeau di atas dengan Presiden Joko Widodo?

Dengan mengangkat gagasan Trisakti dan Nawacita sebagai visi dan misi sejak kampanye pilpres agaknya stigma neoliberal sudah diupayakan untuk disingkirkan jauh-jauh dari pemerintahan ini. Tapi upaya ini tidak berarti pemerintah dapat dengan mudah lolos dari atribut tersebut.

Selain faktor historis warisan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang masih sering mengeluarkan kebijakan yang berakar dari pemikiran liberal. Apa buktinya? Yang paling kentara adalah kebijakan presiden dalam persoalan subsidi energi (bbm dan listrik), pernyataan presiden terkait persaingan bebas dalam pasar kawasan (MEA dan TPP), dan sikapnya yang sangat ramah terhadap investasi asing.

Apakah presiden beserta timnya sudah membuat kajian yang matang-mendalam mengenai dampak-dampak jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari setiap kebijakan tersebut?

Liberalisme, sebagai saudara kembar kapitalisme, pada awal kemunculannya memang turut mendorong kemajuan-kemajuan dalam masyarakat yang masih bercorak feodalisme, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam kemunculan ini, liberalisme dan kapitalisme menuntut kecepatan, efisiensi dan inovasi dengan tujuan akumulasi modal. Hal-hal kolot yang menghambat akumulasi modal harus diterobos.

Presiden Jokowi tampaknya mengandalkan semangat progresif dari kapitalisme liberal ini dalam memimpin negara dan pemerintahannya. Berbeda dari Trudeau, Jokowi bukanlah pemimpin artifisial. Dorongan yang paling jelas adalah percepatan-percepatan kerja di berbagai bidang—seperti ijin investasi dari dan pengerjaan proyek infrastruktur, tekanan pada inovasi atau terobosan kebijakan, serta upaya efisiensi yang berjalan seiring transparansi (anti korupsi).

Persoalannya, kapitalisme tidak hanya mengandung sisi progresif untuk menghancurkan corak produksi pra-kapitalisme, tetapi juga membawa misi eksploitasi gaya baru yang tidak kalah kejamnya. Terlebih, negeri ini telah terhubungkan ke dalam sistem kapitalisme global yang berwatak imperialistik yang dalam banyak contoh berlangsung lebih ganas dan serakah.

Karena itu pemerintah perlu menegaskan kembali bahwa visi Trisakti dan misi Nawacita jangan sampai dikalahkan oleh pragmatisme yang kebablasan. Rakyat yang sudah susah-payah bertarung mempertahankan dan memperbaiki kehidupannya jangan dibiarkan kembali berhadapan dengan kenyataan ganasnya modal yang semakin dibebaskan ruang geraknya. Setidaknya, seperti yang dikatakan Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, bila negara belum sanggup memberi maka jangan lagi mengambil apa yang bisa/sedang dinikmati rakyat.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)