Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 bukan hanya melahirkan pandangan dan dasar negara Pancasila, tetapi juga menyempil sebuah visi bernegara yang inklusif: negara semua buat semua.

“Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” kata Sukarno.

Negara inklusif ibarat rumah yang menaungi semua manusia Indonesia yang majemuk. Tak hanya memberi naungan, semua manusia di dalam rumah itu juga diberi hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

Namun, negara inklusif yang dicita-citakan oleh pidato 1 Juni 1945 itu tak hanya berhenti pada rumah yang menampung dan menaungi kemajemukan, tetapi juga menjamin kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua orang yang ditampung di dalamnya.

Para pendiri bangsa kala itu meyakini, sebuah rumah kebangsaan yang kokoh harus tersusun dari material yang solid. Artinya, seluruh anggota bangsa yang beraneka ragam itu di dalam rumah itu, dari beragam suku, agama, ras, gender, tradisi, maupun pandangan politik itu, harus punya kehendak untuk bersatu. Dan perekat utama dari persatuan itu, selain perasaan senasib sepenanggungan, adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Satu ekonomi nasional yang menjamin semua bangsa Indonesia, hidup sejahtera, layak, makmur. Bukan ekonomi yang membikin gendut orang satu tetapi ekonomi sama rata sama rasa,” kata Sukarno dalam pidato “Apa Sebab Revolusi Kita Berdasar Pancasila”, 24 September 1955.

Jadi, cita-cita negara inklusif itu, negara “semua untuk semua”, dibangun di atas dua fondasi utama: satu, pengakuan pada keragaman dan kesetaraan hak (politik rekognisi); dan kedua, perwujudan kesejahteraan sosial (politik redistribusi).

Hari-hari ini, setelah 76 tahun visi negara inklusif itu berkumandang, ada kenyataan-kenyataan yang sangat bertolak belakang.

Pertama, masih banyak praktek misrekognisi berbentuk diskriminasi, pengabaian, bahkan rasisme. Masih ada diskriminasi berbasis gender dan agama. Kelompok minoritas dan rentan sering mendapat perlakuan yang tak adil. Kemudian, saudara-saudari kita di timur, terutama Papua, kerap mendapat perlakuan rasisme.

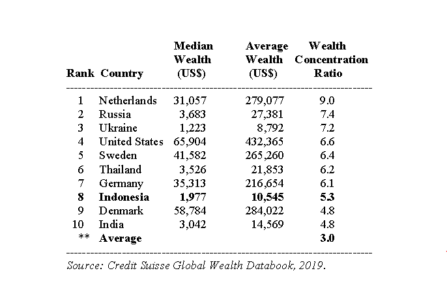

Kedua, ada ketimpangan ekonomi yang sangat lebar. Merujuk pada resmi (TNP2K, 2019), 1 persen terkaya di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan nasional. Kalau angkanya sedikit diperbesar, maka 10 persen terkaya menguasai 70 persen kekayaan. Pada 2019, Indonesia termasuk negara tertimpang ke-6 di dunia (Credit Suisse).

Merujuk laporan Global Wealth Report 2021 yang dibuat oleh Credit Suisse, sebanyak 121,5 juta (67,2 persen) orang dewasa di Indonesia hanya punya kekayaan di bawah 10.000 USD. Ini mendekati temuan Bank Dunia pada 2018, bahwa 70 persen penduduk Indonesia masuk kategori (rentan dan miskin).

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih di atas 1 juta dollar (Rp 14 milyar) mencapai 171.740 orang di tahun 2020. Angka naik 61,69 persen dibanding tahun 2019. Kemudian ada 417 orang dengan kekayaan di atas 100 juta dollar ( Rp 1,4 triliun) di tahun 2020. Angka itu naik 22,29 persen dibanding 2019.

Ketidaksetaraan tidak hanya berdampak pada merenggangnya hubungan sosial, melebarnya perbedaan akses dan kesempatan antar warga negara, tetapi juga berpengaruh pada relasi seseorang pada kekuasaan (power).

Kekayaan menciptakan kuasa. Konsentrasi kekayaan yang ekstrem di tangan segelintir orang akan menciptakan penumpukan kekuasaan yang ekstrem di tangan segelintir orang (Saez dan Guzman, 2020). Ketidaksetaraan material yang ekstrim akan melahirkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem (Winters, 2014).

Kekuasaan ekstrem di tangan segelintir kaum kaya ini bisa digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, memenangkan persaingan, bahkan membuat sebuah gagasan/ideologi menjadi hegemonik (Saez dan Guzman, 2020).

Singkat cerita, ketidaksetaraan ekstrem melahirkan penumpukan kekuasaan dan hak eksklusif di tangan segelintir elit kaya. relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadapnya (Hadiz dan Robison, 2004); dan politik pertahanan kekayaan (Winters, 2011). Fenomena ini menandai pasang oligarki dalam politik Indonesia.

Tatanan yang oligarkis membuat Indonesia seolah-olah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Penyelenggaran politik juga hanya untuk melayani kepentingan segelintir orang. Bukti untuk ini sangat melimpah.

Ada berderet-deret UU yang dibuat hanya untuk kepentingan segelintir elit politik dan pebisnis, seperti revisi UU minerba, UU cipta kerja, dan UU ibu kota negara (IKN). Rakyat banyak nyaris tidak terlibat, bahkan suaranya terabaikan, saat penyusunan UU tersebut.

Fenomena pasang oligarki ini diterjemahkan sebagai ancaman paling berbahaya oleh banyak pihak, dari akademisi, politisi, tokoh agama, hingga aktivis gerakan sosial. Oligarki bisa merusak demokrasi, sistem hukum, kesejahteraan rakyat, daya dukung lingkungan, dan mendistorsi ekonomi.

Oligarki mendistorsi visi negara yang inklusif dan menjauhkan bangsa ini dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Visi bernegara yang inklusif sebetulnya inheren dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Visi bernegara inklusif ini juga dijiwai oleh Pancasila. Ia tegak lurus dengan declaration of independence kita: pembukaan UUD 1945.

Karena itu, ada kebutuhan politik untuk memenangkan visi bernegara yang inklusif ini. Ini merupakan jawaban atas pasang intoleransi dan kecenderungan fasisme yang menjangkiti dan membelah masyarakat banyak negara, termasuk Indonesia.

Dan untuk menegakkan visi bernegara yang inklusif itu, kita perlu memerangi segala bentuk diskriminasi dan rasisme. Dan yang terpenting, kita harus bisa mengikis dominasi oligarki dalam kehidupan ekonomi maupun politik kita.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta