Literasi, tak pelak lagi, adalah dunia yang cukup melekat dalam sejarah kekuasaan di Jawa. Kuasa seolah adalah sebuah batu yang akan menjadi jelas dan memiliki kegunaan yang nyata, tak sekedar objek kenikmatan mata, ketika telah dipahat menjadi patung, cobek, asbak, dsb. Bahkan pun, karena sedemikian lekatnya literasi pada kuasa, pada era kerajaan Mataram Islam, seorang pemegang kuasa yang tertinggi atau raja adalah juga seorang pujangga.

Kita tentu mengenal Sultan Agung, di samping seorang yang ekspansif, yang jelas-jelas menunjukkan kecakapan militer, ia dikenal pula sebagai orang utama yang berada di balik Serat Sastra Gendhing. Atau Pakubuwana IV, seorang raja-sufi di keraton Surakarta, yang merupakan pengarang Serat Wulangreh, sebagaimana juga Mangkunegara IV, seorang Adipati Miji, atau raja khusus di Pura Mangkunegaran, yang menelurkan Serat Wedhatama, di samping pula seorang pemimpin Legiun Mangkunegaran.

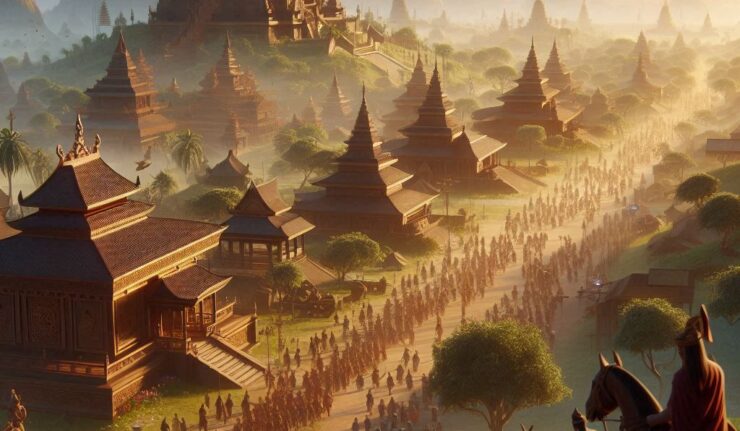

Tiga serat atau karya sastra itu cukup popular di kalangan penikmat kesusastraan Jawa. Memang, hubungan kesusastraan dan kekuasaan di Jawa telah berlangsung sejak lama, sejak masa kerajaan Kediri hingga Majapahit. Namun, barulah pada masa kerajaan Mataram Islam dua dunia yang konon berbeda, dan bahkan berseberangan, menyatu pada satu sosok. Maka di era ini, sangat lazim ketika seorang raja adalah juga seorang pujangga.

Apakah kekuasaan itu adalah sedemikian brutalnya hingga perlu dirias sedemikian rupa dengan jalan kesusastraan dan kebudayaan?

Secara negatif, kesusastraan memang dapat pula memiliki fungsi untuk memapankan kekuasaan yang tak jarang bekerja secara halus untuk tamak dan lebih mencengkeram lagi. Inilah yang kemudian, dalam kajian pasca kolonial, yang menjadikan politik atau kuasa ternyata tak hanya bekerja dengan jalan militer atau berupa kontrol-kontrol eksternal. Namun, juga melalui pengetahuan, bahwa epistemologi/politik dan sebaliknya. Buah dari “debrutalisasi” kekuasaan ini adalah berbagai kontrol internal, mekanisme kontrol-kontrol eksternal yang bekerja secara halus dan dengan proses yang lama yang lebih menghunjam ke bawah sadar.

Sedangkan secara positif, taruhlah dalam kasus Serat Wedhatama, kesusastraan berfungsi pula sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat sebuah bangsa, yang tengah diinjak-injak oleh bangsa lain (para Sayyid). Tak sekedar membuka ruang untuk menciptakan sastra tandingan, Serat Wedhatama juga merentangkan jalan ke arah kemandirian, yang dalam kesusastraan Jawa disebut sebagai “mandireng-pribadi” atau mandiri.

Istilah mandireng-pribadi atau mandiri ternyata adalah istilah yang cukup agung dalam kebudayaan Jawa. Jadi, tak perlu heran ketika dahulu Bung Karno memparafrasekan istilah ini dengan istilah berdikari, mengingat ia adalah juga seorang Jawa yang konon percaya bahwa pada akhirnya segalanya akan berpulang pada diri sendiri.

Hubungan yang lekat antara kesusastraan dan kekuasaan ternyata juga berkaitan dengan waktu. Ketika sains identik dengan logika yang linear dan seni identik dengan logika yang sirkular, maka kekuasaan, pada dasarnya, tak lepas dari kesusastraan. Karya-karya Ronggawarsita adalah jenis karya sastra yang kental dengan hal ini, dimana karya-karyanya seolah selalu pas dengan suasana zaman.

Apakah hal itu tersebab saking jeniusnya Ronggawarsita atau pada dasarnya kekuasaan itu identik dengan waktu, dimana dalam kebudayaan Jawa ilmu yang berkaitan dengannya disebut sebagai “kalacakra” yang konon dipegang oleh para raja?

Pada titik ini terdapat ungkapan bahwa para penyair adalah para mata zaman, yang menyiratkan bahwa waktu memang terkait erat dengan kekuasaan dan kesusastraan, yang dalam khazanah budaya Jawa, ilmu yang berkenaan dengannya dikenal sebagai ilmu “sastrajendra.” Maka, menjadi dapat dimengerti kenapa dalam sejarah kekuasaan di Jawa kesusastraan dan kekuasaan, pujangga dan raja, bukanlah dua unsur yang saling menegasikan—sebagaimana ungkapan bahwa ketika politik dibungkam, maka sastra berbicara. Ternyata mereka dapat menyatu pada satu sosok yang sama: raja-pujangga.

Dengan demikian, ketika politik adalah sekaligus kesusastraan dan waktu, maka kebudayaan—dimana kesenian dan kesusatraan diendapkan kepadanya—adalah semacam pengait antara yang silam dan yang mendatang, suatu hal yang jelas tak mungkin disediakan oleh bidang lainnya.

Penulis : Heru Harjo Hutomo