oleh: Dedi Handoko*

Lebih kurang sepekan yang lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa – Universitas Indonesia (BEM UI) melansir sebuah catatan kritis atas pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024 ini dengan tajuk “Habis Gelap, Terbitlah Gelap: Selamat Datang Era Demokrasi Otoriter”. Bisa dipahami kiranya jika BEM UI membuat catatan kritis semacam itu. Pilpres kali ini memang menyita banyak energi. Tapi, ya sudahlah. Bagaimanapun itu, Pilpres sudah selesai. Pemenangnya pun sudah ada, dan tinggal menunggu saat pelantikan saja.

Kita sendiri mungkin sampai kepada permenungan, bahwa untung saja dalam situasi seburuk apapun, bangsa ini sudah terlatih untuk tetap menjaga resiliensi. Toh, situasi yang ada dalam Pilpres saat ini bukanlah situasi terburuk yang pernah dialami bangsa ini. Maka jika situasi ini membuat geram BEM UI, bisa diprediksi bahwa gerakan yang lebih masif dari sekedar kegeraman itu akan tetap sulit teramplifikasi, kecuali dibarengi dengan adanya krisis ekonomi yang parah seperti halnya krisis yang terjadi pada tahun 1998. Jadi, untuk sementara ini tutup saja dahulu harapan akan adanya gerakan masif dari mahasiswa (bersama rakyat).

Stay positive saja. Kita tetap bersyukur sudah berkesempatan mengalami Pilpres yang bisa membuktikan bahwa Indonesia memang benar-benar merupakan sebuah laboratorium politik dan hukum yang par excellence. Seandainya pun Pilpres ini kelak melahirkan pemimpin bangsa yang otoriter, kita juga masih tetap punya harapan karena pemerintahan otoriter di beberapa negara pun masih tetap memiliki torehan hasil kerja yang positif.

Pada akhir tahun 50-an, Singapura pernah memiliki Lee Kuan Yew yang terkenal sangat otoriter, bahkan nepotis. Tapi selama 30 tahun masa pemerintahannya, dia berhasil mengubah Singapura dari negara miskin menjadi negara kaya raya sekaligus modern. Lee pun kelak dijuluki sebagai the founding father of Singapore.

Awal tahun 60-an, Korea Selatan memiliki Park Chung-hee yang dikenal sebagai diktator. Tapi selama hampir 20 tahun di bawah kepemimpinannya, perekonomian dan industrialisasi di Korea Selatan tumbuh pesat. Kelak Park dicatat sebagai salah satu pemimpin paling penting dalam sejarah Korea Selatan, karena telah berhasil mengakhiri kemiskinan di desa-desa di seluruh negeri melalui program saemaul undong atau gerakan bangun desa.

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah negara dimana rakyatnya tidak pernah merasakan pemilihan umum yang “jurdil”. Dari era awal kemerdekaan Cina pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga Xi Jinping saat ini, corak pemerintahannya selalu otoriter. Akan tetapi, Cina tercatat sebagai negara yang paling besar dari segi jumlah dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Program pendidikan dan riset pun sangat maju, sehingga saat ini Cina dikenal sebagai negara dengan sarana teknologi yang paling canggih di dunia.

Lalu, bagaimana dengan kekuatan oposisi di negara-negara itu? Di antara ketiga negara itu, praktis hanya Korea Selatan yang memiliki kekuatan oposisi. Bahkan pada pemilu legislatif tahun ini, kubu oposisi di Korea Selatan yang dimotori oleh Partai Demokrat berhasil memenangi mayoritas kursi di parlemen. Lain halnya dengan Singapura; Singapura praktis tidak memiliki oposisi. Di sana memang ada belasan partai politik (parpol), tetapi kehidupan politik di Singapura layaknya sebuah negara dengan sistem partai tunggal karena setiap kali diselenggarakan pemilu, hanya People’s Action Party saja yang memenangi perolehan suara. Sedikit berbeda dengan Singapura, Cina justru menerapkan sistem partai tunggal (Partai Komunis Cina atau PKC) yang dengan demikian tidak memiliki oposisi resmi. Namun tampaknya persoalan di negara kita ini memang bukan sekedar itu (soal oposisi).

Belakangan ini ada manuver dari parpol-parpol yang kalah dalam kontestasi Pilpres merapat ke koalisi parpol pemenang Pilpres (Koalisi Indonesia Maju atau KIM). Apakah parpol-parpol yang melakukan manuver itu sudah kehilangan moral karena dianggap ngibulin para konstituen mereka?

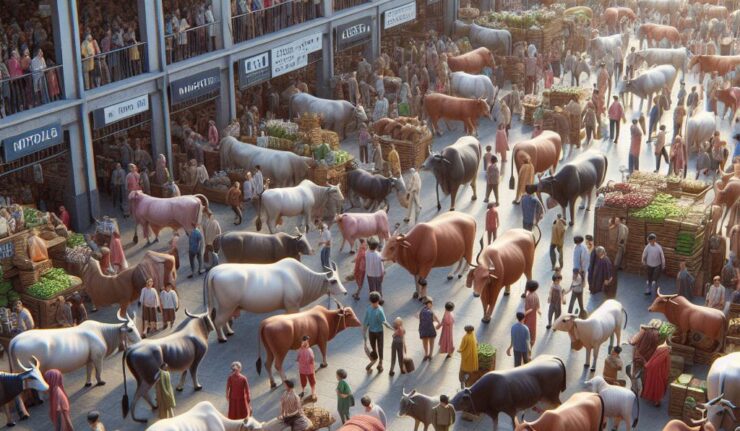

Manuver seperti ini adalah hal yang wajar dalam sebuah era demokrasi yang terindustrialisasi. Sheldon S. Wolin mengistilahkannya sebagai democracy incorporated (Wolin, 2008). Demokrasi kita saat ini memang sudah menjadi industri. Parpol-parpol yang ada di parlemen didirikan, dimiliki, dan atau dikuasai oleh para industrialis; dan, meminjam istilahnya Milton Friedman, satu-satunya tugas serta tanggung jawab dari para industrialis adalah “mencari keuntungan” (Friedman, 2002). Oleh karenanya dalam kondisi semacam ini jamak saja jika muncul apa yang dinamakan “politik dagang sapi” dalam rangka mencari keuntungan itu. Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan jika para industrialis ini acapkali bertemu dalam sebuah “bursa sapi”.

Jadi, apakah manuver dari partai-partai tadi bisa disebut sebagai gejala hilangnya moral? Sama sekali tidak, karena sejak awal memang sudah tidak ada moral di sana.

Pada titik inilah persoalan utama politik itu berada: kita sudah kehilangan makna “republik” sebagai bentuk negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa (BPUPKI). Republik, res publica, yang seharusnya menjadi asbabun nuzul-nya makna “publik” dalam berpolitik di negara kita sudah tidak dimengerti lagi oleh para pelaku politik di bursa sapi. Padahal sejak digagas oleh Aristoteles, politik sebagai sebuah “ruang publik” adalah wahana untuk memikirkan serta mendistribusikan kebaikan bersama alias bonum commune (Aristoteles, 1885). Namun apa lacur, dunia politik kita saat ini sudah menjadi sekedar bursa sapi di mana berbagai kepentingan privat bertemu untuk saling berebut mencari keuntungan, dan bilamana perlu menyatu dalam sebuah kartel demi memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Jika kondisi ini terus berlangsung, tentu saja kita akan hidup dalam situasi yang korup, karena perilaku korupsi akhirnya menjadi sebuah hal yang biasa dalam sekalian kegiatan mencari keuntungan itu. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Niccolo Machiavelli, lawan terbesar dari republik adalah korupsi (Machiavelli, 1950). Korupsi mampu merusak sebuah institusi hingga pada aspek yang paling abstrak dari institusi itu sendiri, yaitu kebersamaan. Pakar sosiologi korupsi Syed Hussein Alatas pernah menyatakan bahwa Kekaisaran Ottoman yang sangat digdaya dan masyhur di Turki dahulu hancur dan harus berakhir karena perilaku korupsi yang sudah menjangkiti seluruh lapisan masyarakatnya, mulai dari tukang sapu hingga ke Sultan (Alatas, 1986). Maka bukan tidak mungkin republik ini pun akan hancur dan harus berakhir karena perilaku para politisinya yang senantiasa asyik berdagang sapi.

Jadi, sekalipun negara ini bukan berada dalam sebuah sistem demokrasi parlementer yang mengenal istilah “oposisi”, “kekuatan oposisi” sebagai sebuah mekanisme kontrol kritis terhadap pemerintahan tentu saja tetap perlu. Tidak ada pilihan lain, tugas utama para aktivis pro-demokrasi adalah melakukan penggalangan terhadap berbagai potensi kekuatan civil society secara terus menerus untuk menjadi kontrol terhadap penguasa. Ya, harus terus menerus, karena tugas utama dari kelompok kritis semacam ini sama sekali tidak mudah, yaitu menyingkirkan jauh-jauh bursa sapi dari dunia politik, supaya kita bisa kembali kepada republik.

Singapore, 5 April 2024

*Dedi Handoko, Advokat dan Pegiat Kebudayaan